中国最早发明并实际运用木刻印刷术。公元 7世纪初期,中国已经使用雕刻木版来印刷书籍。在印刷术发明以前,中国书籍的形式主要是卷轴。公元10世纪,中国出现册叶形式的书籍 ,并且逐步代替卷轴,成为世界各国书籍的共同形式。公元11世纪40年代,中国在世界上最早产生活字印刷术,并逐渐向世界各国传播。东到朝鲜、日本,南到东南亚各国,西经中近东到欧洲各国,促进了书籍的生产和人类文化的交流与发展。公元14世纪,中国发明套版彩印。15世纪中叶,德国人J.谷登堡发明金属活字印刷。活字印刷术加快了书籍的生产进程,为欧洲国家所普遍采用。15~16世纪,制造了一种经济、美观、便于携带的书籍;荷兰的埃尔塞维尔公司印制了袖珍本的书籍。

从15~18世纪初,中国编纂、缮写和出版了卷帙浩繁的百科全书性质和丛书性质的出版物── 《永乐大典》、 《古今图书集成》、《四库全书》等。18世纪末,由于造纸机器的发明,推动了纸的生产,并为印刷技术的机械化创造良好的条件。同时,印制插图的平版印刷的出现,为胶版印刷打下基础。19世纪初,快速圆筒平台印刷机的出现,以及其他印刷机器的发明,大大提高印刷能力,适应了社会政治、经济、文化对书籍生产的不断增长的要求。

城市抽象雕塑是青年艺术家迈出了走向彻底非具象的步伐,打破了“写”规定的可识别性。城市不锈钢雕塑打破了“写”规定的可识别性。这迟到的突破既困难又轻松。困难的是新老传统支持的齐徐折中体系强大、坚固,突破谈何容易;轻松的是千年中国书画“笔墨”经验和在此基础上引进、消化、吸收的油画“笔触”经验使中国艺术家在“抽象水墨”和“抽象油画”创作上具有良好的艺术感觉和分寸把握能力。但当旧习惯的阻力逐渐减弱之后,笔墨笔触上的轻车熟路又使中国艺术家在光洁材料的非具象与几何构成的非具象方面相对迟钝,使手工感在他们的作品中始终超过工业感。当然,全球范围的包括现成品、行为等在内的具象符号类作品在理论和实践上强大也在很大程度上弱化了中国乃至全球艺术家在非具象领域的探索:纯形式要素的组合,似乎成了设计师的专利。不锈钢材质具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的特性,由于不锈钢有诸多的优越性,很多的城市雕塑都是以它为材料。不锈钢制作出的雕塑简洁大方,形体感明显,且光影效果强烈。

从15~18世纪初,中国编纂、缮写和出版了卷帙浩繁的百科全书性质和丛书性质的出版物── 《永乐大典》、 《古今图书集成》、《四库全书》等。18世纪末,由于造纸机器的发明,推动了纸的生产,并为印刷技术的机械化创造良好的条件。同时,印制插图的平版印刷的出现,为胶版印刷打下基础。19世纪初,快速圆筒平台印刷机的出现,以及其他印刷机器的发明,大大提高印刷能力,适应了社会政治、经济、文化对书籍生产的不断增长的要求。

城市抽象雕塑是青年艺术家迈出了走向彻底非具象的步伐,打破了“写”规定的可识别性。城市不锈钢雕塑打破了“写”规定的可识别性。这迟到的突破既困难又轻松。困难的是新老传统支持的齐徐折中体系强大、坚固,突破谈何容易;轻松的是千年中国书画“笔墨”经验和在此基础上引进、消化、吸收的油画“笔触”经验使中国艺术家在“抽象水墨”和“抽象油画”创作上具有良好的艺术感觉和分寸把握能力。但当旧习惯的阻力逐渐减弱之后,笔墨笔触上的轻车熟路又使中国艺术家在光洁材料的非具象与几何构成的非具象方面相对迟钝,使手工感在他们的作品中始终超过工业感。当然,全球范围的包括现成品、行为等在内的具象符号类作品在理论和实践上强大也在很大程度上弱化了中国乃至全球艺术家在非具象领域的探索:纯形式要素的组合,似乎成了设计师的专利。不锈钢材质具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的特性,由于不锈钢有诸多的优越性,很多的城市雕塑都是以它为材料。不锈钢制作出的雕塑简洁大方,形体感明显,且光影效果强烈。

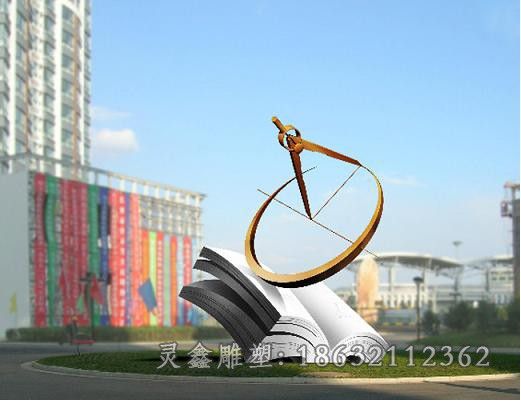

不锈钢彩绘书卷景观雕塑

不锈钢彩绘书卷景观雕塑 不锈钢书籍街边景观雕塑

不锈钢书籍街边景观雕塑