脉象是脉动应指的形象。脉象的产生与心脏的波动,心气的盛衰,脉道的通利和气血的盈亏直接相关。所以,心、脉是形成脉象的主要脏器。气血是形成脉象的物质基础。同时,血液循行脉道之中,流布全身,运行不息,除心脏的主导作用外,还必须有各脏器的协调配合:肺朝百脉,肺气敷布,血液方能布散;脾统血,为气血生化之源,血液靠脾气的充养和统摄得以运行;肝藏血,主疏泄以调节血量;肾藏精,精能生血,又能化气,肾气为各脏腑组织功能活动的原动力。故能反映全身脏腑、气血、阴阳的综合信息。当脏腑、气血发生病变后,必然从脉搏上表现出来,呈现病理脉象,成为诊断疾病的重要依据。

早期的切脉方法比较复杂,要切按头颈、手、足等多处部位的脉动。以后逐渐简化为只切按手腕部的脉搏,称为"寸口"诊法。在这短短寸许长的脉动部位上,古代医家做足了文章。他们将腕横纹向上约一寸长的这段脉动分成了三"寸、关、尺"三部。

左右手的寸、关、尺部位分属不同的脏腑,认为可以反映相应脏腑的病变。其中右寸反映肺的情况,右关反映脾胃,右尺反映肾(命门);左寸反映心,左关反映肝,左尺反映肾与膀胱。

仔细观察,大家可以发现:远端的寸部对应的是人体最上部的心、肺(上焦,呼吸与循环系统);中间的关部,对应肝、脾胃(中焦,消化系统);近端的尺部对应肾、膀胱(下焦,泌尿生殖系统)。如此,小小的"寸口",却俨然成为人体五脏六腑的全息窗口。

仅此还不够,在切脉的时候,还要用三种不同的指力去按压脉搏,轻轻用力按在皮肤上为"浮取";中等度用力按至肌肉为"中取";重用力按至筋骨为"沉取"。寸、关、尺三部,每一部有浮、中、沉三候,合称为"三部九候"。不同手法取到的脉,临床意义不同。通常,脉浮于外者,病位浅,沉于里者病位深。

切脉时还有许多讲究。首先,要求安静,包括外环境的安静与医患两者心神的安静。患者在诊脉前要休息片刻,待安静后方可诊脉。医者切脉前一定要静心,调整呼吸,并将注意力完全集中于指下,细心切按一分钟以上。诊脉时患者取坐位或仰卧位,手臂与心脏保持在同一水平位,手腕舒展,掌心向上。铸铜雕立于城市公共场所中的铜雕作品。它在高楼林立,道路纵横的城市中,起到缓解因建筑物集中而带来的拥挤、迫塞和呆板、单一的现象,有时也可在空旷的场地上起到增加平衡的作用。它主要是用于城市的装饰和美化。由于它的出现而使城市的景观增加,丰富了城市居民的精神享受。因此,城市铜雕的建立是非常严肃和慎重的,一般需要由行政部门如市政厅或国家下令,由其下属的有关美术或铜雕的组织具体负责筹划、实施,通过招标或专门邀请某位或某几位铜雕家进行创作完成。铸铜文化从古到今不断的创新与发现。铸铜雕起源于中国原始社会,并在人们不断演变,不断发展,不断创新,让铸铜雕成为了现在我们所见的铜雕工艺品。

早期的切脉方法比较复杂,要切按头颈、手、足等多处部位的脉动。以后逐渐简化为只切按手腕部的脉搏,称为"寸口"诊法。在这短短寸许长的脉动部位上,古代医家做足了文章。他们将腕横纹向上约一寸长的这段脉动分成了三"寸、关、尺"三部。

左右手的寸、关、尺部位分属不同的脏腑,认为可以反映相应脏腑的病变。其中右寸反映肺的情况,右关反映脾胃,右尺反映肾(命门);左寸反映心,左关反映肝,左尺反映肾与膀胱。

仔细观察,大家可以发现:远端的寸部对应的是人体最上部的心、肺(上焦,呼吸与循环系统);中间的关部,对应肝、脾胃(中焦,消化系统);近端的尺部对应肾、膀胱(下焦,泌尿生殖系统)。如此,小小的"寸口",却俨然成为人体五脏六腑的全息窗口。

仅此还不够,在切脉的时候,还要用三种不同的指力去按压脉搏,轻轻用力按在皮肤上为"浮取";中等度用力按至肌肉为"中取";重用力按至筋骨为"沉取"。寸、关、尺三部,每一部有浮、中、沉三候,合称为"三部九候"。不同手法取到的脉,临床意义不同。通常,脉浮于外者,病位浅,沉于里者病位深。

切脉时还有许多讲究。首先,要求安静,包括外环境的安静与医患两者心神的安静。患者在诊脉前要休息片刻,待安静后方可诊脉。医者切脉前一定要静心,调整呼吸,并将注意力完全集中于指下,细心切按一分钟以上。诊脉时患者取坐位或仰卧位,手臂与心脏保持在同一水平位,手腕舒展,掌心向上。铸铜雕立于城市公共场所中的铜雕作品。它在高楼林立,道路纵横的城市中,起到缓解因建筑物集中而带来的拥挤、迫塞和呆板、单一的现象,有时也可在空旷的场地上起到增加平衡的作用。它主要是用于城市的装饰和美化。由于它的出现而使城市的景观增加,丰富了城市居民的精神享受。因此,城市铜雕的建立是非常严肃和慎重的,一般需要由行政部门如市政厅或国家下令,由其下属的有关美术或铜雕的组织具体负责筹划、实施,通过招标或专门邀请某位或某几位铜雕家进行创作完成。铸铜文化从古到今不断的创新与发现。铸铜雕起源于中国原始社会,并在人们不断演变,不断发展,不断创新,让铸铜雕成为了现在我们所见的铜雕工艺品。

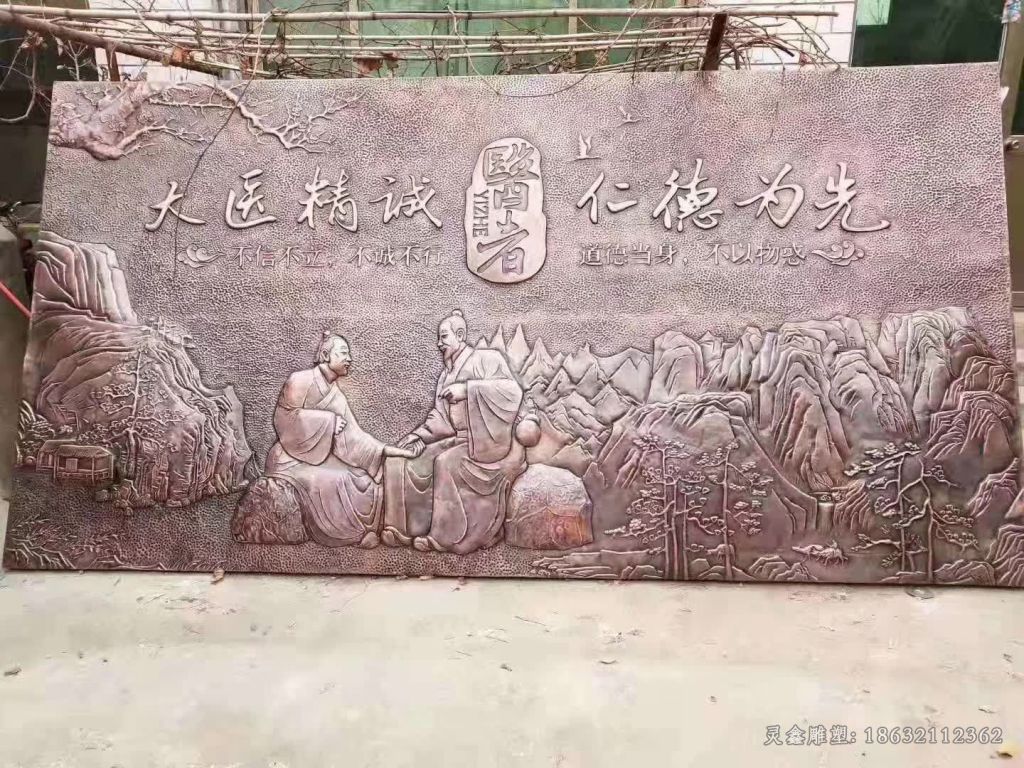

浮雕别墅标志景观铜雕

浮雕别墅标志景观铜雕 浮雕古代名医人物铜雕

浮雕古代名医人物铜雕