有人从汉武帝"攘夷扩境,享国久长"出发,认为应该倒退回去采用《太初历》。张衡和另一位尚书郎周兴对上述两种意见提出了批驳和诘难,使这二宗错误意见的提出者或者无言以对,或者所答失误,从而为阻止历法倒退做出了贡献。张衡、周兴两人在讨论中还研究了多年的天文观测记录,把它们和各种历法的理论推算进行比较,提出了鉴定,认为《九道法》最精密,建议采用。的确,《九道法》的回归年长度和朔望月长度数值比《太初历》和东汉《四分历》都精密。

而且《九道法》承认月亮运行的速度是不均匀的,而当时其他的历法都还只按月亮速度均匀来计算。所以,《九道法》所推算的合朔比当时的其他历法更符合天文实际。只是如果按照《九道法》推算,将有可能出现连着3个月是30天的大月,或连着两个29天的小月等的现象。而按千百年来人们所习惯的历法安排,从来都是大、小月相连,最多过17个月左右有一次两个大月相连,绝无3个大月相连,更无2个小月相连的现象。所以,《九道法》所带来的3大月或2小月相连的现象对习惯守旧的人是难以接受的。这样,张衡、周兴建议采用《九道法》本是当时最合理、最进步的,但却未能在这场大讨论中获得通过。这是中国历法史上的一个损失。月行不均匀性的被采入历法又被推迟了半个多世纪,直到刘洪的《乾象历》中才第一次得以正式采用。

《灵宪》是张衡有关天文学的一篇代表作,全面体现了张衡在天文学上的成就和发展。原文被《后汉书·天文志》刘昭注所征引而传世。文中介绍的天文学要点如下:

张衡认为宇宙是无限的,天体的运行是有规律的;月光是日光的反射,月蚀起因于地遮日光,月绕地行且有升降。他认识到太阳运行(应是地球公转)的某些规律,正确解释了冬季夜长、夏季夜短和春分、秋分昼夜等时的起因。他指出在中原可以见到的星有2500个,与今人所知略近。他经过对某些天体运转情况的观测,得出一周天为三百六十五度又四分度之一的结论,与近世所测地球绕日一周历时365天5小时48分46秒的数值相差无几。

在中国古代也不仅仅只是金属铜雕,也有过抽象铜雕这一说,也就是一念之间就融进了中国文化之中。古人对抽象铜雕也有很多种解释,即使是西方抽象铜雕,在展现形式上也离不开中国传统的智慧,与中国传统的文化有着紧密的联系。实际上,抽象铜雕指的是非具象铜雕,大家也知道,抽象铜雕也是相对写实铜雕而言的。虽然不特指具体的铜雕形象,特点就是抽象铜雕对实际的展示的形式没有过多的要求,这也不等于对抽象铜雕没有要求。

而且《九道法》承认月亮运行的速度是不均匀的,而当时其他的历法都还只按月亮速度均匀来计算。所以,《九道法》所推算的合朔比当时的其他历法更符合天文实际。只是如果按照《九道法》推算,将有可能出现连着3个月是30天的大月,或连着两个29天的小月等的现象。而按千百年来人们所习惯的历法安排,从来都是大、小月相连,最多过17个月左右有一次两个大月相连,绝无3个大月相连,更无2个小月相连的现象。所以,《九道法》所带来的3大月或2小月相连的现象对习惯守旧的人是难以接受的。这样,张衡、周兴建议采用《九道法》本是当时最合理、最进步的,但却未能在这场大讨论中获得通过。这是中国历法史上的一个损失。月行不均匀性的被采入历法又被推迟了半个多世纪,直到刘洪的《乾象历》中才第一次得以正式采用。

《灵宪》是张衡有关天文学的一篇代表作,全面体现了张衡在天文学上的成就和发展。原文被《后汉书·天文志》刘昭注所征引而传世。文中介绍的天文学要点如下:

张衡认为宇宙是无限的,天体的运行是有规律的;月光是日光的反射,月蚀起因于地遮日光,月绕地行且有升降。他认识到太阳运行(应是地球公转)的某些规律,正确解释了冬季夜长、夏季夜短和春分、秋分昼夜等时的起因。他指出在中原可以见到的星有2500个,与今人所知略近。他经过对某些天体运转情况的观测,得出一周天为三百六十五度又四分度之一的结论,与近世所测地球绕日一周历时365天5小时48分46秒的数值相差无几。

在中国古代也不仅仅只是金属铜雕,也有过抽象铜雕这一说,也就是一念之间就融进了中国文化之中。古人对抽象铜雕也有很多种解释,即使是西方抽象铜雕,在展现形式上也离不开中国传统的智慧,与中国传统的文化有着紧密的联系。实际上,抽象铜雕指的是非具象铜雕,大家也知道,抽象铜雕也是相对写实铜雕而言的。虽然不特指具体的铜雕形象,特点就是抽象铜雕对实际的展示的形式没有过多的要求,这也不等于对抽象铜雕没有要求。

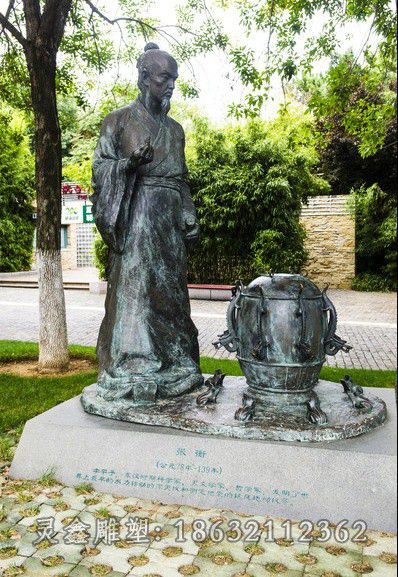

张衡园林人物景观铜雕

张衡园林人物景观铜雕 张衡校园人物景观铜雕

张衡校园人物景观铜雕