身为刑狱之官,宋慈对这种现象深恶痛绝,强烈反对。他在听讼理刑过程中,则以民命为重,实事求是。他说:“慈四叨臬寄(执法官),他无寸长,独于狱案,不敢萌一毫慢易心。”这一表白,确是他多年为刑狱之官认真态度的写照。他尤为重视对案情的实际检验,认为:“狱事莫重于大辟,大辟莫重于初情,初情莫重于检验。盖死生出入之权舆,幽枉曲伸之机括,于是乎决。”意思是说,“大辟”即杀头是最重的刑罚,这种刑罚则是由犯罪事实决定的,而犯罪事实必须经过检验才能认定,所以检验的结果往往是生死攸关的。

唯其如此,对待检验决不能敷衍了事,走走过场,而必须认真负责,“务要从实”,一定要查出案件发生的真实情况,“贵在审之无失”。而要做到这一点,宋氏认为当检官员必须“亲临视”。无论案发于何处,也要“躬亲诣尸首地头”,“免致出脱重伤处”。否则,应以失职罪杖处之。即使案发于暑月,尸味难闻,臭不可近,当检官员也“须在专一,不可避臭恶”。

宋氏不泥师教的另一突出表现是对待尸体的态度,特别是能否暴露和检验尸体的隐秘部分。按照理学“视、听、言、动非礼不为”、“内无妄思,外无妄动”的教条,在检验尸体之时,都要把隐秘部分遮盖起来,以免“妄思”、“妄动”之嫌。宋慈出于检验的实际需要,一反当时的伦理观念和具体做法,彻底打破尸体检验的禁区。他告诫当检官员:切不可令人遮蔽隐秘处,所有孔窍,都必须“细验”,看其中是否插入针、刀等致命的异物。并特意指出:“凡验妇人,不可羞避”,应抬到“光明平稳处”。

如果死者是富家使女,还要把尸体抬到大路上进行检验,“令众人见,一避嫌疑”。如此检验尸体,在当时的理学家即道学家看来,未免太“邪”了。但这对查清案情,防止相关人员利用这种伦理观念掩盖案件真相,是非常必要的。宋氏毅然服从实际,而将道学之气一扫而光,这是难能可贵的。只是由于宋氏出身于朱门,不便像同时期的陈亮、叶适等思想家那样,公开指名道姓地批判程朱的唯心主义。但他用自己的行为和科学著作提倡求实求真的唯物主义思想,此与陈、叶的批判,具有同样的积极意义。

城市铜雕的功用在我国主要强调体会前辈们的思想、发扬传统的文化、提倡文明、加强思想的升华、修生养性、对于美的感悟。有关城市铜雕对城市的建设的意义和功能,有以下方面。城市发展的需要人类城市的出现与发展是物质文明、精神文明发展的必然结果。铜雕可以讲述一个民族的发展历史,凝聚一个民族的精神文化和传统,代表着各个历史时期的精神面貌,反应人们无限的追求与执着信仰,展现价值观念及审美情趣。城市铜雕的建设,是一个城市文明与精神文明最直观的表现。城市铜雕既可以是一个国家文化的标志和象征,又可作为该民族文化积累的产物。铜雕述说着民族发展的历史,凝聚着民族的精神和传统,代表着每一历史时期的精神面貌,反映着自古至今,人们的无限追求与执着信仰,展现价值观念及审美情趣。城市铜雕,城市建筑等,都是一个民族精神文明与物质文明最直观、最集中的表现。

唯其如此,对待检验决不能敷衍了事,走走过场,而必须认真负责,“务要从实”,一定要查出案件发生的真实情况,“贵在审之无失”。而要做到这一点,宋氏认为当检官员必须“亲临视”。无论案发于何处,也要“躬亲诣尸首地头”,“免致出脱重伤处”。否则,应以失职罪杖处之。即使案发于暑月,尸味难闻,臭不可近,当检官员也“须在专一,不可避臭恶”。

宋氏不泥师教的另一突出表现是对待尸体的态度,特别是能否暴露和检验尸体的隐秘部分。按照理学“视、听、言、动非礼不为”、“内无妄思,外无妄动”的教条,在检验尸体之时,都要把隐秘部分遮盖起来,以免“妄思”、“妄动”之嫌。宋慈出于检验的实际需要,一反当时的伦理观念和具体做法,彻底打破尸体检验的禁区。他告诫当检官员:切不可令人遮蔽隐秘处,所有孔窍,都必须“细验”,看其中是否插入针、刀等致命的异物。并特意指出:“凡验妇人,不可羞避”,应抬到“光明平稳处”。

如果死者是富家使女,还要把尸体抬到大路上进行检验,“令众人见,一避嫌疑”。如此检验尸体,在当时的理学家即道学家看来,未免太“邪”了。但这对查清案情,防止相关人员利用这种伦理观念掩盖案件真相,是非常必要的。宋氏毅然服从实际,而将道学之气一扫而光,这是难能可贵的。只是由于宋氏出身于朱门,不便像同时期的陈亮、叶适等思想家那样,公开指名道姓地批判程朱的唯心主义。但他用自己的行为和科学著作提倡求实求真的唯物主义思想,此与陈、叶的批判,具有同样的积极意义。

城市铜雕的功用在我国主要强调体会前辈们的思想、发扬传统的文化、提倡文明、加强思想的升华、修生养性、对于美的感悟。有关城市铜雕对城市的建设的意义和功能,有以下方面。城市发展的需要人类城市的出现与发展是物质文明、精神文明发展的必然结果。铜雕可以讲述一个民族的发展历史,凝聚一个民族的精神文化和传统,代表着各个历史时期的精神面貌,反应人们无限的追求与执着信仰,展现价值观念及审美情趣。城市铜雕的建设,是一个城市文明与精神文明最直观的表现。城市铜雕既可以是一个国家文化的标志和象征,又可作为该民族文化积累的产物。铜雕述说着民族发展的历史,凝聚着民族的精神和传统,代表着每一历史时期的精神面貌,反映着自古至今,人们的无限追求与执着信仰,展现价值观念及审美情趣。城市铜雕,城市建筑等,都是一个民族精神文明与物质文明最直观、最集中的表现。

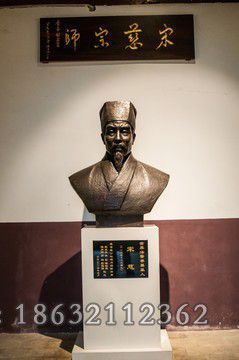

宋慈名医城市广场铜雕

宋慈名医城市广场铜雕 宋慈名医广场胸像铜雕

宋慈名医广场胸像铜雕