1814年2月12日,燕妮·马克思诞生于特利尔一个名门望族。 燕妮·马克思 (1814年2月12日——1881年12月2日 原名约翰娜·“珍妮”·贝尔塔·朱丽叶·冯·威斯特华伦(Johanna "Jenny" Bertha Julie von Westphalen)是一位德国社会学家。燕妮·冯·威斯特伦的家离马克思的家只有几分钟的路程。

1836年晚夏,在波恩大学攻读法律的一年级学生马克思,回特利尔向自己热恋的姑娘求婚。燕妮就和18岁的马克思约定了终身。按照当时的习俗来说,这是前所未有的。贵族出生、年华似锦的燕妮,被公认为是特利尔最美丽的姑娘和“舞会皇后”,许多英俊景族青年为之倾倒,求婚者不乏其人,毫无疑问,可以缔结一门荣华富贵的婚姻。但是她却蔑视封建社会和资产阶级社会的一切传统观念,瞒着父母把自己许配给一个市民阶级的子弟,她完全不能预计和马克思共同生活的前途如何。马克思认为暂时还不能在身为枢密顾问官的燕妮的父亲面前正式向燕妮求婚。因此,起初他只能向自己的父亲吐露秘密。他相信,他父亲会在燕妮的双亲面前为一次成功的求亲作好各种准备。

城市铜雕所具有的文化性、精神性的内涵,是一般景观物无法取代的,它不是公共空间中的一个空洞的景观物,也不是一个简单的装饰概念,而是具有人文性、文化性并与城市中的人们同呼吸、共命运的具有生命的载体与标志。在城市中,城市铜雕作为供人欣赏和直接体验的公共艺术作品,要考虑到受众主体的文化层次和审美诉求,所以城市铜雕的表现内容应该不拘一格,兼容并蓄。现代铜雕作品要想不断的发展、进步,就要在吸取传统铜雕艺术优秀文化底蕴与制作方法的基础上,根据当今社会的实际需求进行大胆创新,尤其是在产品的设计上不仅要符合人们的审美观,还要能够充分展现自己的独特个性。近年来,在铜雕领域,虽然也出现了不少内涵、有深度、制作手法独特、艺术欣赏价值较高的作品。可是,能够引领时尚潮流的艺术大师却很难出现,这就需要艺术家们进行深刻的反思,并找到适合自己的发展方向,创造出更多优秀的作品,将我国的铜雕艺术带向世界的舞台。古代的城市景观铜雕多数为纪念性的雕翅,带有一定的纪念,祭祀的性质。

1836年晚夏,在波恩大学攻读法律的一年级学生马克思,回特利尔向自己热恋的姑娘求婚。燕妮就和18岁的马克思约定了终身。按照当时的习俗来说,这是前所未有的。贵族出生、年华似锦的燕妮,被公认为是特利尔最美丽的姑娘和“舞会皇后”,许多英俊景族青年为之倾倒,求婚者不乏其人,毫无疑问,可以缔结一门荣华富贵的婚姻。但是她却蔑视封建社会和资产阶级社会的一切传统观念,瞒着父母把自己许配给一个市民阶级的子弟,她完全不能预计和马克思共同生活的前途如何。马克思认为暂时还不能在身为枢密顾问官的燕妮的父亲面前正式向燕妮求婚。因此,起初他只能向自己的父亲吐露秘密。他相信,他父亲会在燕妮的双亲面前为一次成功的求亲作好各种准备。

城市铜雕所具有的文化性、精神性的内涵,是一般景观物无法取代的,它不是公共空间中的一个空洞的景观物,也不是一个简单的装饰概念,而是具有人文性、文化性并与城市中的人们同呼吸、共命运的具有生命的载体与标志。在城市中,城市铜雕作为供人欣赏和直接体验的公共艺术作品,要考虑到受众主体的文化层次和审美诉求,所以城市铜雕的表现内容应该不拘一格,兼容并蓄。现代铜雕作品要想不断的发展、进步,就要在吸取传统铜雕艺术优秀文化底蕴与制作方法的基础上,根据当今社会的实际需求进行大胆创新,尤其是在产品的设计上不仅要符合人们的审美观,还要能够充分展现自己的独特个性。近年来,在铜雕领域,虽然也出现了不少内涵、有深度、制作手法独特、艺术欣赏价值较高的作品。可是,能够引领时尚潮流的艺术大师却很难出现,这就需要艺术家们进行深刻的反思,并找到适合自己的发展方向,创造出更多优秀的作品,将我国的铜雕艺术带向世界的舞台。古代的城市景观铜雕多数为纪念性的雕翅,带有一定的纪念,祭祀的性质。

美术教育家徐悲鸿铜雕

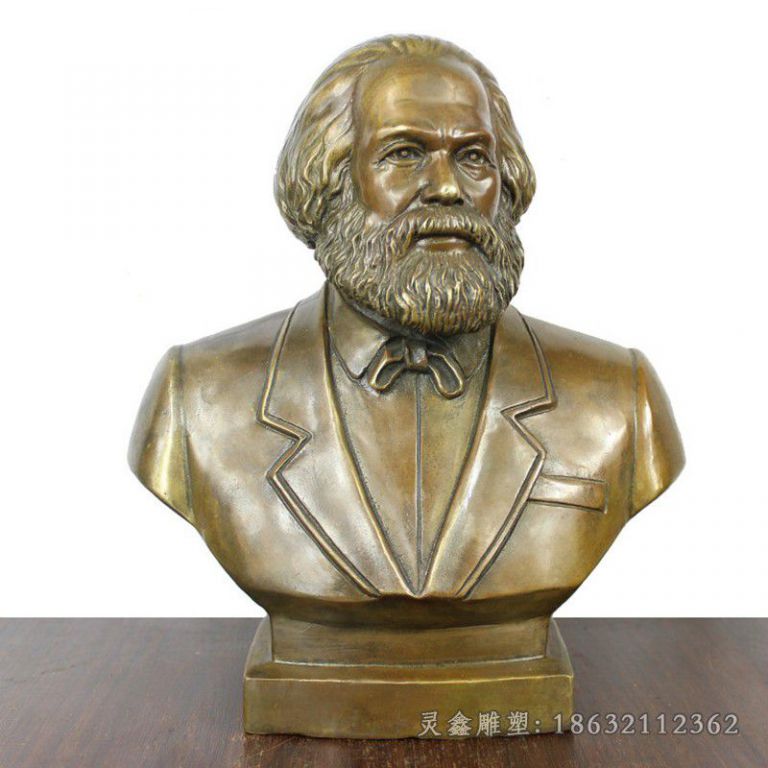

美术教育家徐悲鸿铜雕 马克思广场人物铜雕

马克思广场人物铜雕